- Вы здесь:

- Главная /

- Форум /

- Саумалколь и Айыртауский район /

- Населённые пункты /

- Константиновка /

- Константиновская волость

Константиновская волость

- makarovv65

-

Автор темы

Автор темы

- Не в сети

- Завсегдатай

-

Меньше

Подробнее

- Сообщений: 175

- Спасибо получено: 20

5 года 1 мес. назад #10009

от makarovv65

makarovv65 ответил в теме Ответ на: Константиновская волость

Добрый вечер , Альберт! Вот так как-то лучше.....Не забывайте, Вы на форуме , а не в читальном зале....хотя в читальных залах люди тоже приветствуют друг друга...

Вот что по Меренцовым , жителям с Константиновка на 1922 год

Меренцов Сергей Ф. - 1896г.р., малограмотный, бедняк.

Жена - Прасковья Т. -1896г.р., неграмотная.

Дочь- Марья - 1917г.р.

Меренцов Федор - 1880г.р.,грамотный, середняк.

Жена- Матрена- 1885г.р.,неграм.,

Сын - Григорий - 1906г.р.,

Сын - Амось(?) -1909 г.р.,

Дочь- Раиса - 1920г.р.

Вот что по Меренцовым , жителям с Константиновка на 1922 год

Меренцов Сергей Ф. - 1896г.р., малограмотный, бедняк.

Жена - Прасковья Т. -1896г.р., неграмотная.

Дочь- Марья - 1917г.р.

Меренцов Федор - 1880г.р.,грамотный, середняк.

Жена- Матрена- 1885г.р.,неграм.,

Сын - Григорий - 1906г.р.,

Сын - Амось(?) -1909 г.р.,

Дочь- Раиса - 1920г.р.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

5 года 1 мес. назад #10010

от Albert

Albert ответил в теме Ответ на: Константиновская волость

Ну да, так лучше ! Тогда идем дальше... я так думаю вы Макаров, а меня зовут Наталья Меренцова...по неопытности зарегистрировалась как то не так ...

так вот, мои Меренцовы из Литвиновки и насколько я выясняла, пока с Константиновскими Меренцовыми у нас ничего общего не встречается...хотя фамилия редкая, в то время Литвиновка относилась к Константиновской волости, и я думала, что все-таки, что то общее должно быть ...думала возможно родство скрывалось, потому как дед был кулаком.

..нашла информацию про деда в интернете, вот только оттуда и узнала откуда он родом............................................................................................................

Меренцов Лука Максимович

Родился в 1892 г., Могилевская обл., Гомельский р-н, Кожановка с.;

русский; неграмотный;

Арестован 5 августа 1937 г. УНКВД по Северо-Казахстанской обл.

Приговорен: Решение тройки УНКВД Северо-Казахстанской обл.

5 сентября 1937 г., обв.: 58-10 УК РСФСР.

Приговор: ВМН

Реабилитирован 30 мая 1989

г. Кокшетауская облпрокуратура УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989 Источник:

Сведения ДКНБ РК по Акмолинской обл.

Годы жизни 1892 - 5.09.1937 гг.

После расстрела, осталась жена, Меренцова /Хондошко/ Евгения /Евга/Никитична и семеро малолетних детей...

в семейных архивах нашлось фото, подписано, что на фото два брата, брата звали Данил, один идет в Армию, второй из Армии ...но где и как дальше искать не знаю...о втором брате тоже никогда и никто не вспоминал и родственников со стороны деда небыло ...обычно же переселялись семьями ...примерно посчитала, то это 1916 г., если правильно ...

возможно что то встречалось по Литвиновке, тоже собираю информацию ... Фамилии родственников Погребник, Хондошко....

так вот, мои Меренцовы из Литвиновки и насколько я выясняла, пока с Константиновскими Меренцовыми у нас ничего общего не встречается...хотя фамилия редкая, в то время Литвиновка относилась к Константиновской волости, и я думала, что все-таки, что то общее должно быть ...думала возможно родство скрывалось, потому как дед был кулаком.

..нашла информацию про деда в интернете, вот только оттуда и узнала откуда он родом............................................................................................................

Меренцов Лука Максимович

Родился в 1892 г., Могилевская обл., Гомельский р-н, Кожановка с.;

русский; неграмотный;

Арестован 5 августа 1937 г. УНКВД по Северо-Казахстанской обл.

Приговорен: Решение тройки УНКВД Северо-Казахстанской обл.

5 сентября 1937 г., обв.: 58-10 УК РСФСР.

Приговор: ВМН

Реабилитирован 30 мая 1989

г. Кокшетауская облпрокуратура УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989 Источник:

Сведения ДКНБ РК по Акмолинской обл.

Годы жизни 1892 - 5.09.1937 гг.

После расстрела, осталась жена, Меренцова /Хондошко/ Евгения /Евга/Никитична и семеро малолетних детей...

в семейных архивах нашлось фото, подписано, что на фото два брата, брата звали Данил, один идет в Армию, второй из Армии ...но где и как дальше искать не знаю...о втором брате тоже никогда и никто не вспоминал и родственников со стороны деда небыло ...обычно же переселялись семьями ...примерно посчитала, то это 1916 г., если правильно ...

возможно что то встречалось по Литвиновке, тоже собираю информацию ... Фамилии родственников Погребник, Хондошко....

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

5 года 1 мес. назад #10011

от Albert

Albert ответил в теме Ответ на: Константиновская волость

...фото есть здесь ....в фотоальбоме Меренцовы ....

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

- makarovv65

-

Автор темы

Автор темы

- Не в сети

- Завсегдатай

-

Меньше

Подробнее

- Сообщений: 175

- Спасибо получено: 20

5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #10012

от makarovv65

makarovv65 ответил в теме Константиновская волость

Последнее редактирование: 5 года 1 мес. назад пользователем makarovv65.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

- makarovv65

-

Автор темы

Автор темы

- Не в сети

- Завсегдатай

-

Меньше

Подробнее

- Сообщений: 175

- Спасибо получено: 20

5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #10013

от makarovv65

makarovv65 ответил в теме Константиновская волость

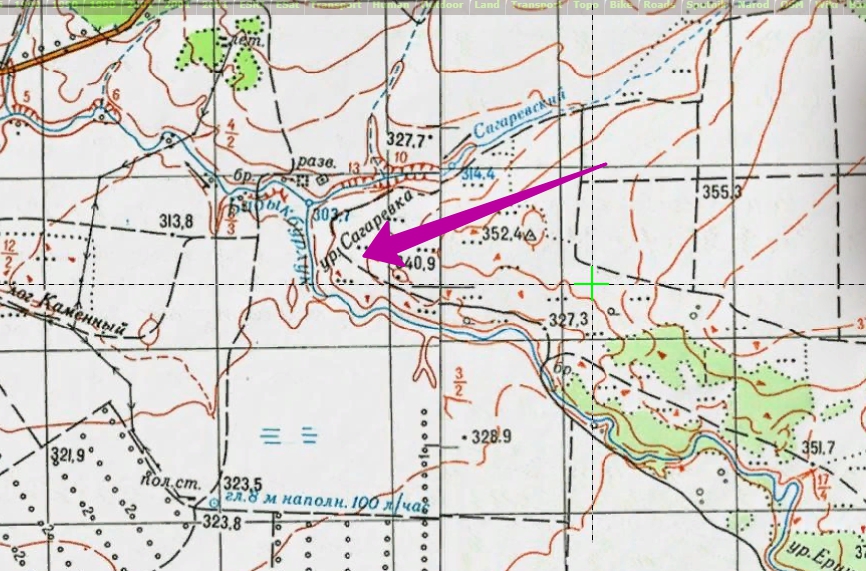

Доброго времени!!! В урочище Сагоревское нашел фамильную печать Гончаренко Егор Герасимович, от старожилов узнал , действительно с такой фамилией проживала семья в с. Сагоревское, к сожалению большей информацией не располагаю... Возможно кто-то знает больше - напишите.Наверняка человек был не бедный...

Последнее редактирование: 5 года 1 мес. назад пользователем makarovv65.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

- makarovv65

-

Автор темы

Автор темы

- Не в сети

- Завсегдатай

-

Меньше

Подробнее

- Сообщений: 175

- Спасибо получено: 20

3 года 3 нед. назад #10246

от makarovv65

makarovv65 ответил в теме Воспоминания и рассказы Ляпина Василия, 2004 год

Длинными зимними вечерами, наработавшись в поле, на ферме или по дому, родители и бабушка часто сидели и подолгу вспоминали о прошлой жизни, о том, как жили их родители до переселения в эти места, как жили они сами. Воспоминания родителей перемежались рассказами о каких-нибудь забавных случаях, событиях, о людях, живших с ними бок о бок, о родственниках. А мы, дети, сидели и слушали и многое невольно запоминали. Нам было интересно слушать рассказы родителей, мы часто задавали вопросы, родители нам охотно на них отвечали, и все это глубоко отложилось в памяти.

Сейчас совсем другая жизнь, мы все время куда-то спешим, у нас нет времени поговорить с детьми, рассказать им о своей жизни, о своих предках, как когда-то рассказывали нам. Поэтому я решил написать историю своего рода, хронологию событий с именами, фамилиями, о некоторых персонажах нашей родни и просто интересных односельчанах. Если будет интересно, может быть, наши дети когда-нибудь прочтут мои нехитрые воспоминания. Я не претендую на грамотный литературный стиль, пишу, как могу, для себя. Боюсь, что мы с братом – последние из нашего рода, кто может еще что-то вспомнить и написать. А может быть, кому-нибудь из потомков интересно станет, кто же он по происхождению, кем были его предки, откуда он родом, в конце концов, кто он по национальности. Я также попробую описать село, где мы родились и жили, окружающую нас природу, интересных людей и события, связанные с ними, тем более, что то место, где мы родились, сейчас находится в другом государстве, и теперь мы там бываем всё реже и реже, а щемящее чувство воспоминаний и ностальгии по родным краям всё чаще и чаще посещает нас. Возможно, кто-нибудь из потомков возьмет перо и допишет о нас, как я сейчас пишу о своих предках.

ОТКУДА ПОШЕЛ НАШ РОД?

К большому сожалению, мы, русские, мало, что знаем о своих предках. Если дворянское сословие знало всё о своей родословной и гордилось своей родовитостью, то простые люди, крестьяне, ремесленники часто не помнили даже своих дедов, прадедов. Хуже того, если до революции народ мало передвигался по стране, так и жили целыми кланами в одном месте столетиями, и много деревень носило название по имени основателя этого населенного пункта, и в этом селе, например, Рыжково или Константиново, так там и жили почти все Рыжковы или Константиновы. А начиная с реформ Столыпина, а особенно после революции, народ пошел во все стороны необъятной России, покидая веками насиженные места.

Вот так и наш род в 1898 году покинул родные Рязанские места и переселился на территорию современного Северного Казахстана, тогда это была Омская губерния, Кокчетавский уезд. Говорят, первыми переселенцами были выходцы из Украины, Полтавской губернии, затем уже приехали из Рязанской и Пензенской губерний. Так и селились: выходцы из Полтавской губернии строили улицу по-над бурливой в то время речкой и до сих пор эту улицу называют Полтавой. «Куда пошел?» - «На Полтаву», другая улица – Рязанская, там жили выходцы из Рязанской и Пензенской губерний. За речкой, которая стала впоследствии называться Бурлучкой, на правом её берегу, тянулся огромный сосновый бор Чумбай, вот из этого леса и был построен практически весь поселок. По тем временам это был огромный населенный пункт. Две улицы тянулись по-над речкой почти на три километра. В середине поселка быстро построили церковь, церковно-приходскую школу и базарные ряды. Село назвали, как говорят, по имени одного из выходцев из Полтавской губернии Константина, так до сих пор село и называется Константиновка.

Крестьян наделили земельными паями, кто побогаче получил и землю (свои десятины) поближе к деревне, а кто победнее, подальше, иногда и за 15 верст. И селились так же, целыми родами, кланами, кто побогаче – в центре села, и на солнечной стороне, кто беднее – за солнцем, как тогда называли. И строили дома тоже так же, первые строили деревянные пятистенки под тесовой крышей, а другие – глинобитные, крытые соломой литушки.

Как рассказывала бабушка моя Лизавета, бедные часто были многосемейными и в семье одни девки, а на них, как известно, земли не давали. У кого же были сыновья, тем, конечно, было легче: они и земли получали больше, и рабочая сила была.

Наш прадед Тимофей Ильич привёз свою семью из Михайловского уезда Рязанской губернии. Семья была, как и у большинства, большая: трое сыновей – Севостьян, Изот – это мой дед, и младший Илья, и три дочери – Мария, Прасковья и Клавдия. Прадед Тимофей Ильич построил со своими сыновьями большой деревянный дом почти в центре села, получил земельный надел на себя и на сыновей и зажили они своим единоличным хозяйством. Подрастали сыновья. Старший, Севостьян, женился, его надо было отделять – сообща построили дом, появились дети, замуж повыходили дочери, жили все рядом. Род Ляпиных разрастался. Мой дед женился на бабушке Елизавете в 1912 году, а в 1914 году родился мой отец, Василий. Деду так же построили дом, отделили, но земельный надел был по-прежнему общим, так было легче. Крутой характером Тимофей Ильич четко и умело руководил всем семейством, справедливо распределяя доходы от натурального хозяйства. Постепенно обзавелись сельхозинвентарем, скотом, ели досыта, жили неплохо, батраков не нанимали, хватало своей рабочей силы.

Село строилось, расширялось, население увеличивалось и наконец-то люди, не имевшие на своей исторической родине достаточно земли и жившие впроголодь, досыта наелись, зажили.

Лес, расположенный на правом берегу Бурлучки, постепенно редел, и сосняк уже к тридцатым годам полностью исчез, остались чахлые березки, и этот «лес» Чумбай сегодня представляет собой гектаров 40 чахлых, доживающих свой век берёзок.

Теперь самое время рассказать о моих дедушке и бабушке. Мой дед, как я уже говорил, был средним сыном Тимофея Ильича и Прасковьи Филлиповны, высокий, русоволосый красавец, драчун и забияка, ни одна драка или стенка на стенку не обходились без участия Зотки, бабушка рассказывала, что частенько Изотка ходил с синяками или с распухшим носом. В церковно-приходской школе учился хорошо, был способным, часто решал задачки богатым недорослям за сало или гривенник, а потом, когда вырос и остепенился, даже пел в церковном хоре. Наша бабушка Елизавета Осиповна происходит из не очень богатого рода Самохиных, тоже переселенцев из Рязанской губернии. Прадед по бабушкиной линии Иван Самохин тоже имел большую семью, сыновей и дочерей. Бабушкина мама вышла замуж за Родина Осипа, к сожалению, отчества не помню, но знаю, что у них было четверо сыновей: Степан, Петр, Павел, Александр, а также две дочери – это моя бабушка Елизавета и Анна, моложе бабы Лизы на 13 лет. Люди жили, растили детей, каждое воскресенье ходили в церковь.

Церковь была общей для полтавцев и для рязанцев. Но и только, упаси Бог, чтобы кто-нибудь из парней с Полтавской покажется на Рязанской или наоборот, обязательно побьют. И женились так же. Было позором, если рязанец женится на полтавке. «У, за хохла вышла». Всеобщее презрение. И наоборот. А рязанцев называли косопузыми, это потому, что большинство рязанцев были плотниками и носили топор за поясом, отчего тот оттягивал пояс набок, так до сих пор и зовут «рязанцы косопузые».

Все было хорошо, за 15 лет обустроились, нарожали детей, обработали свои наделы, но тут грянула первая мировая война 1914 года, и многие молодые мужчины ушли на фронт. Из рода Ляпиных ушел Севостьян и мой дед, а из Родиных – старший брат бабы Лизы Степан. Не буду рассказывать историю войны, о ней много написано, только скажу, что Севостьян вернулся в 1916 году, Степан пропал без вести, а мой дед Изот Тимофеевич попал в плен к Австрийцам и только в 1920 году сбежал из плена и вернулся на Родину. А тут вовсю шла гражданская война, не обошла она и наши края. В 1921 году у Изота Тимофеевича и Елизаветы Осиповны родилась дочь Мария. Моего деда призвали снова на службу в войска Колчака, а брат Севостьян стал помогать устанавливать советскую власть в своей деревне. В то время во многих семьях так было: брат против брата, сын против отца.

После поражения белой армии остатки Колчаковской армии разбежались кто куда, а мой дед вернулся в родное село Константиновку, но прожил он там недолго, потому что тут уже начали преследовать всех, кто воевал против Красной Армии, и дед мой вынужден был бежать на юг, в сторону Семиречья, это современная Алматинская область, в то время город Верный. Дед скитался, убегая от преследования органов ЧК, а баба Лиза воспитывала одна двоих детей. Сколько она пережила, один господь бог знает, и голод, и холод, и непосильный труд для маленькой, хрупкой женщины.

Несмотря на то, что прадед Тимофей Ильич числился в середняках, его семью раскулачили и выслали в Семиречье. В холодный ноябрьский день подводы с кое-каким скарбом двинулись на юг. Ехали долго, в пути от холода и недоедания многие умерли, и где их безвестные могилы, никто уже никогда не узнает. Так и наш прадед Тимофей Ильич умер где-то по дороге от простуды, похоронили его зимой кое-как, на скорую руку прямо в степи, недалеко от дороги, а обоз двинулся дальше, оставляя за собой печальные, безвестные холмики.

Выезжало раскулаченных человек 60, а прибыла в Семиречье едва ли половина из них. Особенно много умерло по дороге стариков и детей малых. А кто ждал переселенцев там, куда они ехали? Моим предкам еще повезло: они прибыли на место нового поселения в теплое время года, в начале апреля, местные жители уже отсеялись, а переселенцы не имели даже крыши над головой. И снова, как 30 лет назад, начали они устраиваться. А как? Там, в Кокчетавском уезде, кругом был лес, а тут, кроме верблюжьей колючки, никакого деревца. Вот и стали «строить» - рыть в земле яму примерно до пояса, а из пластов и вырытой земли складывать стены. А крышу делали из тальника, росшего по берегам речушек, обмазывали глиной, полы тоже были глиняные, мазаные, вместе с коровьим пометом.

Представить себе трудно, как народ выживал на голом месте. Даже семена, привезенные с собой, в условиях полупустынного, жаркого климата годились только на еду. Скот тоже не смог приспособиться и почти весь вымер. Только человек в таких нечеловеческих условиях выживал, да ещё и дети рождались. Надо отметить, что некоторые постройки служили жильем до восьмидесятых годов прошлого столетия.

Почему я так подробно описываю события тех давних лет? Потому что, хотя я сам не был участником тех событий, но много слышал об этом от бабушки, от родителей, пусть знают об этом и наши дети, дабы никогда больше такое не повторилось. Счастье ещё в том, что местное население, казахи, не относились враждебно к переселенцам, а наоборот, сами испытывая крайнюю нужду, помогали им всем, чем могли.

Вот так одна ветвь нашего рода оказалась в Семиречье. А брат моего деда, Севосьтьян Тимофеевич, со своей семьей остался в Константиновке, там же осталась с двумя детьми на руках моя бабушка. Старшие сестры моего деда повыходили замуж. Прасковья Тимофеевна – за Солодягина Ивана, Мария Тимофеевна – за Климкина Антона, младшая Клавдия – за Махновцева из села Куспек. Впоследствии он изменил свою фамилию, стал Коноваловым и уехал в Киргизию, там у них родились два сына, Михаил и Иван, о них я больше почти ничего не знаю.

В1929 году коллективизация дошла и до Константиновки. У людей забрали скот, инвентарь, семена. К власти, как известно, пришли бывшие голодранцы, бездельники и лодыри, и если они не умели дать ума своему маленькому хозяйству, то куда уж им было до этого, обобществленного? Почти весь скот за зиму пал от голода и холода, инвентарь растащили, семена съели, и, как и по всей стране, начался голодный мор. Сеять было нечего и нечем, люди ходили по деревням, просили кусок хлеба, дети и старики умирали от голода. Даже несмотря на то, что Севостьян Тимофеевич был в то время членом правления колхоза «Красный Полевод», его жена тоже ходила по деревням, побиралась, чтобы прокормить пятерых детей. И так однажды зимой еë нашли у окраины некогда зажиточного украинского села Раисовки, замерзшей в сугробе. Бабушка и мама рассказывали, как люди шли по домам, просили хоть крошку хлеба: «Подайте Христа ради». А что было подавать? У самих дети пухли от голода. Приходилось есть даже павших лошадей, семена сорной травы лебеды, сусликов. Люди ходили хмурые, с голодным, злым блеском в глазах, а погост за селом всё разрастался и разрастался, хоронили кое-как, особенно зимой, почти на поверхности. Не стоит дальше распространяться, об этом так же много написано, снято разных фильмов, а тем, кто довел народ до такого состояния, гореть вечно в аду.

Голод продолжался до 1933 года, а потом постепенно жизнь стала налаживаться: заработали колхозы и, хотя по-прежнему народ жил впроголодь, много работал и почти задаром, все же стало немного полегче. Подрастали дети. У Севостьяна Тимофеевича росли сыновья Иван и Николай – красавцы, балагуры, и три дочери – Варвара, Таисия и Екатерина. У Климкиных три сына: Федор Антонович, Василий Антонович и Павел Антонович. Подрастал и мой отец, Василий Изотович, и сестра его Мария. Младший сын прадеда Тимофея Ильича женился там, в Семиречье, и у него родилось тоже два сына, но, к сожалению, о них мне практически ничего неизвестно. Как я уже говорил, дед Изот исчез в 1922 году из-за преследования органов Советской власти и только в 1956 году объявился в Талдыкурганской области, но уже с новой семьей, которая вынуждена была возвратиться из Китая, из города Харбина, из-за известных событий того времени. Но это уже другая история, и о ней надо рассказывать отдельно.

И только народ стал понемногу подниматься на ноги, началась Великая Отечественная война. Почти всех мужчин забрали на фронт. Так и сыновья Севостьяна Тимофеевича с войны не вернулись, погибли. Из трех братьев нашей бабушки Елизаветы, не вернулся Павел, Панька, как его звали друзья и родственники. У Павла Осиповича с Варварой Севостьяновной родилось трое детей: Степан, Александр и Мария. К сожалению, их уже никого в живых нет. Брат бабушки Петр попал в автокатастрофу в 1962 году, погиб. У них с Мариной Ивановной родилось пятеро детей: один сын, Василий, умер в 50 лет, и четыре дочери. Из пятерых детей в живых сейчас только две дочери, Вера и Зоя. Младший брат Александр после войны работал в органах НКВД, умер в 1951 году. Две дочери, Раиса и Валентина, воспитывались в Семипалатинском детском доме, дальнейшая судьба их неизвестна. Сестра Анна вышла замуж за Рекутина Василия, они долго жили в Семипалатинской области, у них было трое детей: два сына, Василий и Николай, и дочь Любовь. Василий умер в 1981 году в возрасте 52 лет. Климкины, Василий Антонович и Федор Антонович, воевали. Федор Антонович вернулся по ранению в 1942 году, работал в родном колхозе бригадиром, ну и, наверное, по своей неопытности или безграмотности, сказал, что-то не то. Его посадили на 15 лет, и вернулся он из лагеря только в 1956 году, отсидев 13 лет. Его сын Николай умер в возрасте 54 лет. Василий Антонович вернулся с фронта живым и невредимым, вырастил шестерых детей, умер в возрасте 64 лет.

Ушли на фронт и два брата моей мамы, Василий и Константин, оба не вернулись. Мой отец, Василий Изотович, был оставлен по брони в тылу как высококлассный специалист. Он всю жизнь комплексовал по этому поводу, жалел о том, что не попал на фронт. Мои родители поженились в 1936 году. В 1937 родился первый сын Алексей, но он умер в младенческом возрасте, затем рождались дети и умирали почему-то в раннем возрасте, и так получилось, что из 11 детей, Всевышний подарил жизнь нам троим: мне, брату Николаю и сестре Зое.

Наши родители и бабушка уже давно умерли. Баба Лиза умерла на восьмидесятом году жизни в 1972 году, не имея ни одной седой волосинки на голове, и до конца жизни сохранила прекрасное зрение, вдевала без очков нитку в иголку. По сути своей она была очень добрым и мудрым человеком, вечно за всех переживала и в то же время была очень требовательной и щепетильной. И еще баба Лиза была глубоко верующей, набожной, но никогда никому своих убеждений не навязывала, а просто сама верила, и всё. Бабушка нам в детстве очень много рассказывала о той жизни, о людях, о своей семье, и главное, в ее рассказах все почему-то были добрыми и хорошими. Длинными зимними вечерами рассказывала сказки, разные интересные истории, а мы сидели и слушали затаив дыхание. Я обязательно о своей бабушке напишу.

Мама умерла в 1984 году, наверное, она могла бы и дольше прожить, но её добила авария, в которую она попала по вине пьяного водителя, её кое-как сшили по кусочкам местные доктора, но от последствий аварии она так до конца жизни и не оправилась. Она, как и бабушка, тоже много рассказывала интересного, старалась в нас воспитать трудолюбие и порядочность.

Отец пережил маму ровно на шесть лет. После смерти мамы он жил в нашей семье, его очень любили наши дети, да и сам он был открытым, общительным человеком, его знали все соседи в округе и продавщицы в магазинах. Когда он приходил в магазин, его пропускали без очереди, но он пользовался этим очень редко. Умер отец осенью 1990 года, три дня полежал в коме и скончался от инсульта.

Сестра отца, Мария, умерла в 1989 году на шестьдесят восьмом году жизни, остался у нее непутевый сын Сергей, ему только сорок лет, но он успел побывать в местах не столь отдаленных, жениться и развестись, растет у него дочь, ей уже пятнадцать лет. А Сергей болтается неизвестно где. Так, наверное, и сгинет, как его отец.

У нас с Любашей трое детей – две дочери и сын, уже четыре внучки, старшей четырнадцать лет, а самой маленькой полгода. Все дети получили высшее образование, как и мы, живут в городе Челябинске. У брата Николая двое детей - дочь и сын, один внук. У сестры Зои тоже двое взрослых детей – дочь и сын, живут они в Казахстане, мы все часто общаемся. Когда-нибудь о своей семье я обязательно напишу.

СЕЛО КОНСТАНТИНОВКА

Село Константиновка расположено в живописном месте Кокчетавской области, Арыкбалыкского района, на левом берегу некогда бурливой, глубокой речки Бурлук, Бурлучки, как её ещё называют. Эта речка, тихая, спокойная летом, весной, в половодье, так разливалась, что сметала все на своем пути, но недели через две успокаивалась и мирно дремала своими омутами и перекатами. По правому берегу тянулся некогда дремучий сосновый лес, он уходил от берега на север, поднимаясь по склону небольшого увала, и постепенно переходил в смешанный березово-осиновый лес, тянувшийся на много верст на северо-запад. Когда пришли переселенцы, по-видимому, мало кто контролировал вырубку леса, потому что буквально за 30 лет от леса остались только чахлые березки, доживающие свой век под копытами многочисленного скота. Лес назывался Чумбай. О том, что это был дремучий лес, говорят срубы домов, сохранившихся до наших дней, толщина бревен в два обхвата. Из этого леса построено все село: церковь, школа, амбары, склады. Они и сейчас стоят как ни в чем не бывало.

Речка берет свое начало в 60-70 километрах по руслу в ключах между маленькими селами Цуриковка и Верхний Бурлук. Я однажды был у истоков Бурлучки. Это довольно заболоченное место, раньше вокруг был лес, а сейчас распаханные поля. Раньше это было гиблое место, а сегодня это вытоптанное скотом поле с кое-где в низинах растущим камышом и осокой. Когда река обмелела, говорили, что это казахи забили кошмами все родники, и поэтому воды не стало. Это бред: разве можно закрыть все родники? Тем более река течет половину своего пути в лесу и в скалах в урочище Уварово. Все гораздо прозаичнее: это результат хозяйственной деятельности. Леса интенсивно вырубались, родники и исток реки постепенно вытаптывались скотом, земля вокруг распахана во время освоения целины, верхний слой десятилетиями смывается в реку, она зарастает болотной травой и постепенно от некогда грозной, бурливой реки остался ручей, да сохранились еще кое-где омуты в лесной части русла, да и они уже не те.

В центре села стояла красивая церковь, по праздникам народ собирался, молились богу, общались, обсуждали насущные вопросы, но с приходом советской власти крест и колокол с церкви сбросили. Из бревен в райцентре построили школу, а на том месте до начала 50-х годов был пустырь, потом построили почту, но теперь нет и почты, только стареющие тополя остались, да кучка мусора и глины. Затем, уже при советской власти, построили школу деревянную и клуб. Эту школу окончило не одно поколение ребятишек, в том числе и мы с братом и сестрой. Теперь нет на этом месте ни школы, ни клуба нет; чахнет некогда красивый, ухоженный школьный сад, а в нем памятник павшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн односельчанам.

А на правом берегу речки стояла пармельница, по тем временам огромное, высотное здание, где-то в три этажа, оно сохранилось до сих пор, но вросло в землю и теперь не кажется таким высоким. На эту мельницу съезжался народ со всей округи, одна мельница была на сотни верст. Для того, чтобы смолоть зерно на муку, люди неделями жили кто где: кто у знакомых или родственников, а кто и рядом с лошадью там же, возле мельницы, чтобы не упустить очередь.

С западной стороны села, в самом его конце в 30-е годы построили МТС (машинно-тракторную станцию), там ремонтировалась техника, сельхозинвентарь. Здание МТС вместе со станками сохранилось до сих пор и продолжает работать. С южной стороны был выгон для скота, а дальше сельский погост. Теперь на месте выгона стоит хлебоприёмное предприятие, мехток, строительный участок, построена новая улица.

А ещё я помню хорошо тополиный сад. Его до сих пор называют Берестнев сад. Могучие тополя в три обхвата вот уже более ста лет укрывают своей тенью влюбленных или сильно жаждущих выпить, благо магазин рядом. В детстве в этом саду мы часто играли, тем более рядом был водоем, в нем мы бултыхались в мутной воде целыми днями.

В пяти километрах от села на северо-восток раскинулся сосновый бор с названием Тургай. Это когда-то была летняя резиденция Омского генерал-губернатора Пелымского. К поместью ведет дорога, она так и называется - «Генеральская». Слава богу, лес до сих пор сохранился и кормит жителей села дарами природы. А вот от барской усадьбы уже ничего, кроме следов не осталось, но я еще помню старую усадьбу, когда до середины 50-х годов там работал лесхоз. В лесу было две поляны, первая и вторая. На территории первой поляны стояли господские дома, рос красивый, ухоженный сад с беседками и дорожками, обнесенный каменным забором, а между первой и второй полянами заросший по берегам плакучими ивами пруд. Этот пруд теперь уже превратился в заросшую сорной травой канаву, столетние ивы доживают свой век. Дальше, за прудом, на второй поляне располагалась челядь: прислуга, садовники, кузнецы, конюхи, располагались хозяйственные постройки. Когда наступала горячая пора, привлекали население окрестных сел, они заготавливали для господского двора грибы, ягоды, корма для лошадей, дрова.

Рядом со второй поляной также рос прекрасный сад, а дальше еще один пруд. Каменный забор растащили на строительство, сады заросли, на месте построек разрослась непроходимая крапива, от прудов остались только следы.

Когда-то большое богатое село Константиновка постепенно стареет, ветшает, покосились старые дома, новые с начала 90-х годов строить перестали – практически не для кого. С развалом Союза, в первую очередь молодежь стала родное село покидать. Кто куда, в основном в Россию. Остались старики да те, кому ехать некуда. Крупный, зажиточный совхоз превратился в хиреющее, доживающее свой век, никому ненужное предприятие с пьющим, деградирующим населением. Каждый приезд на Родину оставляет душевную травму, но приезжать надо: на сельском погосте лежат все наши родственники, родители, братья, сестры, даже друзья, одноклассники. А живых родственников в селе уже никого не осталось. И я боюсь, что пройдет еще лет пять-десять, и некому будет принести и положить цветы на родительский день на могилки самых близких мне людей.

НАШ ДОМ

Наш дом стоит на солнечной стороне, почти в центре села, но это уже не тот дом, что когда-то строили переселенцы, на этом месте он уже третий.

Первый дом стоял почти на том же месте, чуть левее или правее. Было такое поверье, что ни в коем случае нельзя строить жильё на том месте, где стояло прежнее строение, иначе будут болеть и умирать дети, не будет вестись скот, то есть того, кто нарушил такое правило, ждут неудачи во всем. Так оно часто и случалось: даже я знаю таких людей, которые проигнорировали предупреждение стариков и потом долго расплачивались за свое неверие, до тех пор, пока не переносили жильë на новое место. Поэтому каждый раз, когда родители перестраивали дом, они его относили на один-два метра влево или вправо.

Первый, ещё дедовский, дом я, конечно, не помню, хотя мне рассказывали, как однажды в воскресный день обвалился потолок в горнице и меня, тогда ещё полугодовалого младенца, чуть не привалило обвалившимися балками и глиной. Спас большой сундук, возле которого меня уложили спать на полу. Балки упали концами на край сундука, и я оказался как в балагане. Родители еле выгребли меня, чуть не задохнувшегося от пыли, из-под завала.

Второй, деревянный пятистенок, крытый, как и большинство домов в деревне, соломой, пропитанной жидкой глиной, помню хорошо. Летом, как только пойдëт сильный дождь, крыша, как решето, пропускала воду, не успевали подставлять тазики, чашки, горшки. Да и холодные в то время были дома. Бывает, мама моет пол, и пока струйка воды дотечет до порога, она уже замерзает. Этот дом простоял до 1957 года.

Потом родители надумали строить новый. Мы были ещё подростками, но хорошо помню, как отец с матерью до начала строительства заготавливали лес, стройматериалы. Тогда отец и надорвался: лес заготавливали и грузили вручную, а мы с братом были еще маленькими, чтобы хоть как-то помочь. Готовились к строительству года три, а тогда как раз в селе наступил строительный бум.

В 1954 году начали осваивать целину, понаехало народу со всех концов страны, в основном молодежь. За короткие сроки отстроили хлебоприемный пункт, новый мехток, склады, строительный участок, одновременно застраивались целые кварталы, а тут еще приехали в 1956 году переселенцы из Белоруссии, им дома строил колхоз. Это были самые интересные годы в развитии села. Вечером в разных концах деревни слышалась музыка, играла гармошка или баян, распевались песни. Колхоз понастроил новые фермы, все были при деле. Наши родители буквально за лето построили новый дом – деревянный пятистенок под шиферной крышей, а потом, года через три, пристроили веранду, а уже в конце шестидесятых пристроили еще две комнаты, но это уже с моим участием.

Много хорошего с собой привезли первоцелинники, заработал во всю клуб, спортивные баталии каждый вечер собирали сотни болельщиков. Играли в основном в волейбол, футбол. Стали озеленять село, заложили фруктовый сад. Стала повышаться культура земледелия, ушли в прошлое урожаи в 5-6 центнеров с гектара, целина, наконец, накормила страну хлебом. Вообще тогда в стране был невероятный энтузиазм, романтика.

В нашем доме жили мы дружно, каждый знал своё дело, очень трудолюбивыми были родители, а отец, хоть иногда и выпивал, но всегда знал меру. Постепенно мы вырастали, а родители старели. Вот и я, отслужив три года в армии, женился и уехал в другие края, брат тоже после армии женился и уехал, а сестра вышла замуж, живет в столице Казахстана. В общем, в доме остались только родители да баба Лиза. Потом бабушка умерла, мама тоже, отца мы забрали жить в свою семью, дом продали Харчикову Павлу, он купил его уже после смерти жены, жил одиноко, за домом практически не смотрел. За последнее время дом слегка покосился, осел, потускнела краска на фронтонах и наличниках, территория заросла сорняком, а большие тополя в палисаднике, которые когда-то мы посадили, почему-то стали пропадать. И вообще, я уже давно заметил, что многие деревья, особенно тополя, как только хозяева покидают усадьбу, постепенно засыхают и погибают. Теперь вот умер последний обитатель бывшего нашего дома, и он сиротливо стоит на перекрестке дорог, как человек, доживающий свои дни.

Был я недавно в своем родном селе, остановился возле родительского дома, и стало очень тоскливо на душе. Боюсь, что пройдет немного времени, и на месте нашего дома останется кучка строительного мусора, прах. Их, таких кучек много уже на нашей улице. Идешь, смотришь и вспоминаешь: вот тут жили Харчиковы, тут – Родины, тут – Алёшкины, Самохины... Старики умерли, а молодежь после развала большой страны разъехалась кто куда, и в большом, некогда красивом селе, всё больше становится бесхозных домов с пустыми глазницами вместо окон.

Дома так же, как люди, рождаются, стоят, радуя глаз, потом стареют, дряхлеют и умирают.

ШКОЛА

Наша школа стояла в центре села, вокруг был разбит школьный сад с центральной аллеей и цветниками по обеим её сторонам. В школьном саду в основном росли тополя и клены, а также росла одна-единственная сосна, она была какая-то чахлая, невысокая, с кроной на самой верхушке. Кто её посадил и когда, вряд ли кто теперь знает.

Мы любили свою старенькую деревянную школу. В ней проучилось не одно поколение сельских ребятишек, там проходили все школьные вечера. Весной и осенью мы ухаживали за школьным садом, перекапывали землю, сажали молодые деревца, цветы, отдыхали под сенью тополей и клёнов, всё своё время проводили на территории школы. Я не хочу сказать, что все мы были примерными учениками, лентяи и бездельники были еще те, но школу свою любили точно. А где еще было собираться? Телевизоров тогда не было, дискотек тоже, кино в клубе гнали только по вечерам, на танцы нас, школьников, не пускали, вот мы и проводили всё свободное время в школе.

Учителя тогда тоже любили школу, свою работу, любили детей, отдавали всё, что могли, нам, ребятишкам, а мы боготворили своих учителей, и многие, особенно девочки, мечтали стать учителями. Так оно и происходило: после школы многие поступали в пединституты и педучилища и становились учителями.

В нашу школу приехало много молодых учителей, да откуда! Из Ленинграда, Москвы, Киева, Днепропетровска и других городов. А какие это были учителя! Они приехали по доброй воле, за романтикой, и действительно они все свои знания отдавали нам, сельским ребятишкам. Многие из них поженились, повыходили замуж и навсегда остались в нашей деревне. Да и деревней-то уже трудно назвать такой большой населенный пункт.

Среди учителей, приехавших на целину, были и свои оригиналы Чего стоит только Найдорф Борис Юрьевич, высокий, кучерявый, с огромным носом и глазами навыкате. Нам казалось, что он знает все. Преподавал он у нас физику, но и кружки вел: астрономический, фотокружок, кружок моделирования и ещё ряд каких-то кружков. Ходил он зимой и летом без головного убора. Когда он шел по улице, бабки оглядывались и крестились и, по-моему, даже собаки неистово лаяли. Это был истинный представитель еврейской нации – умный, образованный человек. Он обладал огромной силой: кидал гири как пушинки, закручивал стодвадцатимиллиметровые гвозди в спираль, ребром ладони свободно перебивал черенок лопаты. Мы, пацаны, очень уважали его. Мне кажется, он абсолютно не подходил для школы. Впрочем, впоследствии так и вышло: он защитил диссертацию и работал в Новосибирском академгородке. Говорят, что он уже давно умер.

Много было и других интересных учителей. Судите сами: только из моих одноклассников с золотой медалью закончили пять человек и с серебряной – четверо, из двадцати пяти выпускников нашего класса высшее образование получили двадцать четыре.

Тогда школа нам казалась большой и просторной, она имела П-образную форму, центральный вход, длинный коридор, напротив располагались классные комнаты, в основном проходные, в крыльях школы располагались тоже классы, в них занимались в основном старшеклассники, ещё в правом крыле были библиотека и лаборатория, а в левом – кабинет директора и учительская. Весной и осенью на переменах все стремились выйти на улицу, а зимой гуляли парочками-тройками по коридору, иногда даже устраивали хороводы, пели песни. В правом торце коридора была сцена с занавесом, там по праздникам устраивались школьные концерты.

Особенно мы любили школьные вечера, которые всегда проводились в канун каких-нибудь праздников, робко приглашали на танец девчонок-одноклассниц. Вальс тогда был в моде, но его редко кто умел танцевать, да и танго нам нравилось больше, потому что можно было поближе прижать к себе девушку, поговорить с ней. Любили играть в почту, писали письма по номеркам, в шутку признавались в любви, чаще писали всякую ерунду. Танцевали в основном под радиолу, приносили с собой пластинки с модной в то время музыкой, но упаси Бог твист или чарльзтон танцевать: это считалось подражанием западу, стиляжничеством и строго каралось на комсомольских собраниях. Особым уважением пользовались те, кто играл на баяне или гитаре, но таких были единицы. Например, мой одноклассник Лёня Меренцов пользовался особым уважением у девчонок: он единственный из нашего класса играл на баяне.

Дисциплина в школе по тем временам была жесткой, никто не бил окон, не бегал сломя голову по коридорам, а курить ходили чуть не за сто метров от школы, прятались от директора и от учителей, правда, курили почти все и тогда. Да чего греха таить, по праздникам иногда и винцо попивали, правда, не в школе, а у кого-нибудь дома, и старались взрослым на глаза не попадаться.

С начала учебного года, практически весь сентябрь, вся школа, начиная с пятого класса, работала на уборке совхозного картофеля, овощей. А нам что, пацанам, лишь бы не учиться. Вот такое у нас было понятие.

В начале шестидесятых по всей стране стали создаваться школьные ученические бригады. Наша школьная бригада была одной из лучших в области. Мы в старших классах изучали трактор, сельхозмашины и весной с удовольствием работали напарниками у трактористов на весенне-полевых работах, засевали свои школьные поля, а потом всё лето ухаживали за посевами, а девочки в основном работали на прополке. Жили мы на полевом стане: в одном вагончике девчонки, в другом ребята. С нами старшими были учителя, а также кто-нибудь из опытных работников совхоза. А своего бригадира мы выбирали сами. Работать старались хорошо. Бригада у нас располагалась в живописном месте Уварово, прямо возле речки. В свободное время мы купались в речке, играли в футбол, волейбол, а по вечерам разбредались парочками кто куда. То время было чистое, родители за нас абсолютно не переживали.

Я думаю, школа, коллективизм нам здорово помогли в жизни. От совхоза за нами был закреплен бригадир Колесников Егор Макарыч. По-моему, образование у него было не более одного класса церковно-приходской школы. Он курил папироски «Байкал». Егор Макарыч вообще был большой юморист и анекдотчик, иногда «солёные» анекдоты он и нам, старшеклассникам, рассказывал. А когда мы у него просили закурить, он, напустив на себя строгость, говорил: «Бессовестные, у учителя просите закурить! Как вам не стыдно, бездельники! Другое дело, если бы я потерял папиросу, а вы подняли». Он, продолжая бурчать, уходил, а мы за следом подбирали «случайно утерянные» папиросы.

Но жизнь на месте не стоит. В 1968 году я вернулся из армии. Нашей любимой старой школы уже не было, на другом месте построили новую, большую, трехэтажную школу. Старую разобрали на стройматериалы, а потом на еë месте построили современный дом культуры. За школьным садом ухаживать стало некому, центральная аллея заросла бурьяном, в некогда красивом школьном саду гуляет скот, а сосенка та давно погибла.

Понятно, что ничего вечного нет, время не стоит на месте, но щемящее чувство безвозвратно ушедшего времени нет-нет да коснется самой глубокой, потаенной струнки души. Многих шустрых, непоседливых когда-то учеников уже нет на этом свете, а кто-то стал глубоким стариком, но все живые никогда не забудут порог того дома, откуда они сделали свой первый шаг в жизнь.

РЕЧКА МОЕГО ДЕТСТВА

Наша речка Бурлук свое название вполне оправдывает. Летом это тихая, спокойная, мелководная, с чистым песчаным дном, речушка. Вверх против течения, примерно в пяти-шести километрах от села, всё чаще попадаются омуты, заросшие по берегам осокой, ряской, богатые рыбой, и не только чебаком и окунем, но и частенько ловилась крупная щука. А ещё выше, против течения, начинается урочище Уварово, там речка уже течёт в скалах с глубокими омутами и перекатами. Очень красивые места: высокие скалы, а внизу русло реки, по краям обросшее тальником, черемухой, шиповником. В некоторых местах к воде вообще подойти невозможно, только с берега можно увидеть глубокий темный омут.

Урочище Уварово названо по имени владельцев кожевенного завода Уваровых. Завод этот стоял недалеко от реки, на бугре. Остатки фундамента и сейчас еще можно различить среди зарослей чертополоха и кустарника, хотя с того времени, как завод перестал существовать, прошло более восьмидесяти лет.

Тихая летом, весной, в половодье, речка превращалась в бурный, сметающий всё на своём пути поток. Когда начинался ледоход, рëв был слышен на несколько километров вокруг. На берег реки высыпал чуть ли не весь народ, смотрели часами, как льдины, ломая друг дружку, неслись с огромной скоростью вниз по течению. Это зрелище было завораживающим. Потом также неожиданно ледоход заканчивался, и река, полная до самых берегов, несла свои мутные воды дальше, к реке Ишим. Потом недели через две-три река успокаивалась, вода светлела, и мы, пацаны, еще не дождавшись, когда вода прогреется, вовсю купались в промоинах и ямах, которые появлялись в разных местах после каждого половодья.

Мы любили свою речку. Садились на велосипеды, ездили на плёса купаться. Целый день там пропадали, ходили с удочками на рыбалку и без этой маленькой речушки не представляли себе жизни.

Недалеко от Константиновки, тоже вверх по течению, стояла небольшая деревушка Ерклеевка, но константиновцы это село называли не совсем приличным словом Засрановка, это потому что село стояло выше и как бы подсирало нижестоящим населённым пунктам. А ещё выше, километрах в десяти, было расположено село Сагаровка. Теперь уже ни того, ни другого села нет, не сохранились даже погосты.

Чуть выше села Сагаровки, примерно километрах в трех, начинается Бабыкский лес. Это довольно большой и чистый лес, в основном сосняк, и наша речка течет в скальной породе по южному краю леса. Как раз тут и есть самые интересные места. Кое-где по берегам бьют родники, вода в них прозрачная, холодная, одним словом, родниковая. В эти места нам, пацанам, на велосипедах было добираться трудновато, но всё равно мы туда добирались. А когда стали постарше, ездили на мотоциклах и на машинах, отдыхали семьями, с детьми.

В начале пятидесятых годов протянули шоссейную дорогу из областного центра, построили через реку красивый деревянный мост. Этот мост даже наша бурливая речка смыть в половодье уже не могла. Мост прослужил более двадцати лет, пока не построили новый, бетонный. Он являлся любимым местом молодежи, особенно летом, как только стемнеет, молодежь тянется к мосту и группами, и парочками. Машин в то время было мало, вот и гуляли там, тем более рядом стоят вековые тополя, Берестнев сад.

А дальше за мостом, левее знаменитого чахлого леска Чумбай, прямо посреди степи на небольшом холме было большое нагромождение огромных валунов. Это место называлось Баррикады, там собиралась молодежь по праздникам. Моста уже давно нет, его разобрали, камни на Баррикадах зачем-то взорвали, сильно постарел Берестнев сад, только речка всё так же неторопливо несет свои мелкие воды летом и почти так же бурлит весной.

Но всё равно это уже не та строптивая Бурлучка. Наверное, и она постарела вместе с нами. Много в своей жизни мы повидали и огромных рек, и малых, приходилось купаться и в море, но наша маленькая речушка все равно самая лучшая, потому что это речка нашего детства.

БАБА ЛИЗА

Баба Лиза вставала очень рано, особенно летом. Ещё нет и пяти утра, а она уже на ногах, идет корову Рябушку доить. Вставал вместе с бабушкой и я, шел с кружкой, чтобы баба Лиза нацвыркала туда теплого парного молока, неторопливо пил молоко, а бабушка, подоив корову, выпускала ее в стадо, которое уже с мычанием двигалось по улице. Это Костя Зайцев гнал его на пастбище ни свет ни заря. В деревне было позором, если какая-нибудь хозяйка просыпала и не успевала подоить и выгнать вовремя корову.

Потом бабушка хлопотала по хозяйству: кормила кур, поросят, собаку Черкеса, подметала вокруг двора, а я ходил следом за ней как хвостик, «помогал». Бабушка меня похваливала, говорила: «Молодец, помощничек ты мой, чтоб я без тебя делала». А мне было-то всего три-четыре года, но я гордился тем, что помогаю бабушке. Мама в это время таскала воду на коромыслах из колодца в бочки, которые стояли в огуречнике, это для полива огурцов, помидоров, табака. Наработавшись дома по хозяйству, кое-как позавтракав, мама уходила на работу в колхоз и там дотемна работала, как и большинство женщин, на скирдовке сена или на других сельхозработах. И так дотемна, ежедневно, без выходных и отгулов и почти бесплатно.

А вечером, на закате солнца в разных концах села слышались песни: это бабы ехали с работы на бричках, запряженных лошадьми, а иногда и рабочими волами. Удивительный был народ, работал от рассвета до заката, почти задаром, а ещё и пел... Отца мы вообще в летнее время видели очень редко, он работал трактористом тогда и целыми неделями и месяцами ночевал на полевом стане. Там стоял вагончик, в нем спали, ели, отдыхали. Ни о какой постели речи быть не могло: отработал почти сутки, кое-как умылся, перекусил, если было чем, и скорее спать на голые нары, а с утра снова на работу. И попробуй скажи слово, сразу загремишь на другие нары лет на пять-десять. Мы еще тогда были маленькими, не все понимали, но потом я видел натруженные руки родителей.

А баба Лиза тем временем, управившись с хозяйством, кормила проснувшегося младшего брата и ложилась отдыхать, но буквально через час-полтора снова вставала и начинала хлопотать по хозяйству.

Баба Лиза была маленького роста, худощавая, но энергии в ней было, наверное, на троих. Помимо того, что она везде успевала, она еще и была безоговорочным лидером в семье: как она сказала, так и будет. Без разрешения бабушки мама себе не могла даже платок купить. Наработавшись, баба Лиза садилась на лавку, вздыхала, часто произносила: «Господи». Наверное, она в памяти перебирала всю свою нелёгкую жизнь. Без дела бабушка сидеть совсем не могла: вязала всей семье носки, варежки, что-нибудь штопала и при этом всё вздыхала.

Спать в то время ложились рано, сразу с заходом солнца. Бабушка, прежде чем лечь спать, обойдет всех, перекрестит, сама помолится богу и только потом угомонится. Один, а то и два раза в неделю, она ходила попроведовать кого-нибудь из родных или знакомых в больницу, которая находилась в двух километрах от дома. Баба Лиза возьмет сумку, наложит чего-нибудь вкусненького и идет пешком навестить больных, и неважно, зима это или лето, такой у неё был ритуал.

Так и жила эта маленькая старушка, никогда не знавшая покоя, пока однажды сама не слегла. Болела она недолго, всего шесть дней, и тихо, никому не мешая, ушла из жизни. Она так и хотела не быть кому-либо обузой. Похоронили мы её светлым февральским днем. Крест я сделал сам. Прошло уже более тридцати лет, а крест, как новенький, так и стоит, даже не накренился. Так не стало нашей бабушки Елизаветы Осиповны.

МОЙ ДЕД

Мой дед, Изот Тимофеевич, был средним сыном из детей Тимофея Ильича. Он родился в 1891 году в Рязанской губернии н оттуда вместе с родителями и другими переселенцами прибыл на новое место жительства.

В молодости, по рассказам бабушки, это был высокий, статный красавец, озорной и задиристый. «Нет, - говорила бабушка моему отцу, - ты не в Изотку, ты смиренный, а Изотка был шибко озорной». Ни одна драка или стенка на стенку без Изотки не обходились. Помимо того, Изотка был очень способным малым, отлично учился в церковно-приходской школе. Тимофей Ильич всё мечтал, что сын его образумится и пойдет учиться в духовную семинарию, хотел видеть его священником. Не знаю, чем он руководствовался, но Изотка никак не подходил на роль священнослужителя, кроткого и смиренного.

И друзья у него были такие же, разбитные и хулиганистые. Это Федька Колесников, Иван Крылов и Мишка Воскобойников. Иногда они куда-то собирались, целую неделю перешептывались, а потом седлали коней и на несколько дней исчезали из деревни, куда – никто не знал. А потом они возвращались, иногда потрепанные и оборванные, но веселые и довольные. А в деревне поговаривали, что они ездят барымтачить, воровать скот у казахов, аулы которых располагались в 15-20 верстах. Потом действительно стало известно, что ребята этим иногда промышляли: нападут на табун лошадей, отобьют несколько голов и гонят в леса, казахи преследуют их несколько километров, но как только услышат ружейные выстрелы, сразу отстают, а конокрады угоняют лошадей куда-нибудь подальше, там продают по сходной цене местным перекупщикам. Слава Богу, до убийства не доходило. Поэтому они щеголяли в хороших яловых сапогах или даже в хромочах, а Колесников Федор даже гармошку купил, хотя стоила она почти столько же, сколько стоила хорошая лошадь. Казахи тоже частенько угоняли скот у сельчан, так что это был взаимный «обмен». Хотя властями такие действия не поощрялись, но и смотрело оно на все это сквозь пальцы.

Постепенно Изотка остепенился и в 1912 году заслал сватов к Родиным сватать мою бабушку, тогда ей было семнадцать лет. Как рассказывала бабушка, Изотка нравился ей за удаль, стать, да и семья была зажиточной и работящей. Так они поженились, а в 1914 году родился мой отец Василий.

Но сына Изот Тимофеевич видел до полугодовалого возраста, потому что в 1914 году началась первая мировая война, и моего деда и его брата Севостьяна забрали на фронт. А баба Лиза с маленьким ребёнком осталась одна. Как и где они воевали, я не знаю, но Севостьян вернулся в 1917 году, а мой дед попал в плен к Австрийцам. Он рассказывал, как там работал на одного зажиточного бюргера. Уже тогда в Австрии были машины для уборки пшеницы и других сельхозкультур, молотилки, маслобойки и даже тракторы. Он рассказывал, как там хорошо живут.

И всё же Изот Тимофеевич из плена сбежал, долго скитался по России без денег и документов и, наконец, вернулся на родину в 1920 году. В 1921 году родилась дочь Мария, моему отцу тогда уже было шесть лет.

Только дед настроился на мирный лад, как его снова забрали на войну, уже на гражданскую, но не за революцию, а вместе с Колчаковцами против Советской власти. Чем закончилась гражданская война, всем известно, но деду в родном селе оставаться уже было нельзя, и он побежал на юг, где было потеплее и повольготнее, и где было много народу. Там легче было раствориться, чтобы не попасть в жернова послереволюционного террора.

А баба Лиза снова осталась одна, но теперь уже с двумя малыми детьми на руках. Хорошо, что семья была дружной, и руководил всеми Тимофей Ильич. Как-никак, но они помогали моей бабушке и её малым детям до самого раскулачивания в конце двадцатых годов. А Изот Тимофеевич скитался где-то в городе Верном, теперь это город Алма-Ата. О своей жизни в городе Верном он особо не распространялся, но, как рассказывал отец, однажды Изотка, чтобы прожить как-то, торговал яблоками на местном рынке, сколько-то там наторговал и собрался идти к себе на ночлег. Тут его встретили двое каких-то бандюков и хотели забрать деньги. Дед стал сопротивляться, тогда один вытащил нож, с намерением воткнуть его делу в живот, но дед нож перехватил прямо за лезвие, сумел как-то вырвать его из рук бандита и всадил нож по самую рукоятку ему в бок. Второй, видя такую развязку, убежал. Так это или не так было, но шрам у деда был на всю ладонь. После этого дед перестал появляться на рынке и, когда сформировалась какая-то группа челночников-торговцев в Китай, он примкнул к этой группе и навсегда ушел в город Харбин, там тогда русских эмигрантов было очень много.

Вот тогда и потерялся след нашего деда надолго. А в 1956 году моему отцу пришло письмо из Алма-Аты от его дяди по отцу. В нем было написано, что объявился Изот Тимофеевич, что он живет с новой семьей в Талдыкурганской области. Это, конечно, очень всех удивило, ведь все думали, что он вообще пропал.

Мой отец, брат деда Севостьян Тимофеевич и сестра отца Мария сразу же засобирались ехать в Талдыкурганскую область. Баба Лиза отговаривала отца: «Зачем ты поедешь? Ведь ты совсем не знаешь и не помнишь отца». Но отец сказал, что хочет узнать, кто его отец, на кого он похож, что ему интересно, от кого же он произошел.

Я думаю, что он был прав: тому, кто вырос с родителями, с отцом, не понять.

И они в марте 1957 года поехали. Там они встретились. Встреча после такой долгой разлуки была очень волнующей. Дед Изот Тимофеевич приехал на родину с двумя дочерьми, Валентиной и Зинаидой, а жену свою, на которой он женился в Китае, похоронил в 1943 году в городе Харбине. Вот так более тридцати лет он прожил вдали от Родины, от родных и близких, очень сильно тосковал, но что поделаешь, такова жизнь. Потом китайцы начали выживать Русских со своей территории, и дед уже с новой семьей вернулся на Родину, но поселиться власти разрешили только в Талдыкурганской области. У дочерей уже были свои дети, а дед жил со старшей дочерью Валентиной.

Несмотря на то, что дед как бы бросил семью когда-то, мой отец и сестра его Мария, да и другие родственники, дружили с новой семьей деда. В 1963 году дед приезжал к нам в гости, отец возил его на мотоцикле по родным местам, они много вспоминали, дед много рассказывал, но я тогда как-то не особенно старался запомнить, а зря. Дед был очень грамотным, много повидавшим в своей жизни, а то, что я сейчас пишу, так это из рассказов бабушки, родителей. Отец предлагал бабе Лизе вновь соединиться с дедом и жить своей семьей, но бабушка категорически отвергла это предложение. «Зачем?- сказала она, - если уж молодость прожила одна, а теперь на кой он мне?». Да и у отца моего, честно говоря, характер был крутоват. Бабушка боялась, что отец начнет припоминать ему свое безрадостное детство. Лучше от греха подальше. Так они расстались. Дед умер в 1965 году, отцу дали телеграмму, но он как раз в это время как на грех сломал ногу, упав с коня. Нога была в гипсе, и поехать он не смог.

Так, на 74-ом году жизни скончался мой дед, Ляпин Изот Тимофеевич, похоронен он в Талдыкурганской области. Потом, в 1969 году в Константиновку приезжали обе его дочери, Валентина и Зинаида. Мои родители встретили их радушно, и потом долго, до самой смерти, отец с ними поддерживал связь. А старшая дочь Валентины, Люба, училась в Кокчетаве в техникуме и часто приезжала к нам в свободное время, все родственники, чем могли, ей помогали, и деньгами, и продуктами. У Валентины рос еще сын, моложе Любы, но какова их судьба, сегодня никто не знает. Знаю, что Люба вышла замуж и уехала в Оренбургскую область, город Новотроицк, дальше ничего не знаю. Слышал, что Валентина уже умерла, а у младшей дочери Зинаиды был сын. Фамилия у него тоже наша, он окончил военное училище, долго служил в армии, говорят, даже дослужился до генерала, но так это или нет, утверждать не могу. Где сама Зинаида, тоже не знаю.

И вообще плохо, что мы в молодые годы мало значения придаём родственным связям, а потом, когда становимся пожилыми людьми, искать бывает уже некого. Вот так закончилась жизненная эпопея моего деда. Нельзя судить строго его поступки. Мы не знаем до конца, как всё происходило, да и время было такое. А кто может знать, сколько он пережил, что он чувствовал на чужбине?

Спасибо ему уже за то, что он дал жизнь моему отцу, который прожил её честно и достойно, и нам, его потомкам, внукам. Как любила говорить наша бабушка Лиза: «Бог ему судья, Бог его простит».

МОИ РОДИТЕЛИ

Родители часто рассказывали нам, детям, о своей жизни или просто сами начинали вспоминать прошлое, и меня всегда удивляла их память: они помнили в подробностях события тридцати-сорокалетней давности, людей и даже животных. Например, мама заводила разговор: «А помнишь, как у Крыловых был гнедой конь, высокий иноходец, который один раз взбесился и чуть не угробил хозяина?». Отец тоже помнил, и они начинали вспоминать сначала лошадей, потом людей и так воспоминания лились, как ручей. Кто-нибудь говорил, другой поддерживал, дополнял, иногда они спорили, не соглашаясь с некоторыми деталями, но потом приходили к общему согласию, и воспоминания продолжались, а мы, будучи еще небольшими, играли в свои игры и в то же время внимательно слушали и запоминали то, о чем уже не в первый раз говорили наши родители. Часто мы задавали вопросы, и они нам терпеливо рассказывали, особенно мама. Поэтому я, можно сказать, в подробностях знаю о жизни наших родителей с самого их детства и до глубокой старости.

Наши родители оба родились в селе Константиновке в 1914 году. У них у обоих было трудное детство. Я уже где-то писал в своих воспоминаниях, что отец вырос полусиротой. Работать, помогать матери по хозяйству начал с шести лет. Мама тоже выросла без отца, и она его не очень помнила, но хорошо помнила своего деда Романа, много о нем рассказывала.

Родом они были из Пензенской губернии, и если рязанцев дразнили косопузыми, то выходцев из Пензенской губернии звали пензяками или даже пензюками. А разговаривали они нараспев и вместо буквы Е часто говорили Я: бярн, пятух, ня надо и т.д.

И те, и другие в основном были мастеровыми: плотниками, печниками, пимокатами, шорниками, в общем, умели делать всё. В то время как семья моего отца была оседлой, семья моей мамы постоянно кочевала из одной деревни в другую.

Все предки и родственники отца были русоволосыми, светлокожими, высокими ростом, предки же мамы, да и она сама, были черными, как смоль, черноглазыми и коренастыми. Мама как-то проговорилась, что в роду у них когда-то были цыгане. Так это или не так, но все признаки цыганского происхождения были налицо, начиная от имени прадеда (Роман – Ромалэ), кончая цветом волос и глаз, а также постоянной тягой к переездам с места на место.

Мама иногда не успевала запомнить место, где они только что жили, как снова надо было сниматься и ехать. Подольше они задержались только в Привольном, потому что у них там была своя водяная мельница, и дед Роман сам был мельником. А отец мамы нанялся ямщиком и где-то по дороге в Акмолинск тяжело заболел от простуды и умер прямо в степи. Друзья там же похоронили его, а коней продали и прогуляли на помин его души. Теперь уже никто никогда не узнает, где его могила, и песня как будто про него: «Степь да степь кругом».... Маме в то время было всего семь лет, и отца своего она помнила смутно, говорила, что у него была большая черная борода, кучерявый чёрный волос на голове и черные, как уголь, озорные глаза. Мне почему-то он представляется похожим на Будулая из кинофильма «Цыган». Такова судьба моего деда по материнской линии, Михайла.

Вот так и остались без отца моя мать, два её старших брата и сестра Александра. Семье повезло в том, что был еще крепок и здоров дед Роман. Мама говорила, что он умел всë: хоть плотничать, хоть столярничать, был хорошим кузнецом, мог катать валенки, выделывать шкуры, шить шубы и шапки и много чего ещё умел. Но это и неудивительно: в то время многие умели делать все, потому что жили натуральным хозяйством. Вот и мама многое переняла у своего деда: она сама шила нам рубашки, штаны и даже катала валенки.

У мамы, как и у всех её предков, был черный, как смоль, вьющийся волос, глаза карие и кожа смуглая. Когда они поженились с отцом, баба Лиза сноху из-за того, что она такая чернявая, не очень любила. Когда они вздорили, она называла маму цыганкой черномазой, на что мама очень сильно обижалась.

Братья мамы поженились, сестра вышла замуж за Фильченко Федора из села Гусаковки и маму забрала к себе, так она со старшей сестрой Шурой прожила до восемнадцати лет. Брат Василий был старше мамы на двенадцать лет, и она его не очень хорошо помнила, а брат Костя был старше всего на два года, и они очень дружили и любили друг друга. Оба брата мамы погибли в Великую Отечественную войну. После второй похоронки, бабушка Настя, мать нашей мамы, от горя тронулась умом и через полгода в 1943 году умерла.

У старшего брата, Василия, осталось два сына и дочь, живут они в Киргизии в городе Ош, связь с ними мы не поддерживаем. У брата Константина было двое детей, Мария и Петр. Петр в 26 лет умер нелепо от заражения крови, а Мария жила на Украине и умерла шесть лет назад, в 1998 году, в возрасте 60 лет. У старшей сестры, Александры, было пятеро детей. Самая старшая, Мария, живет в Кокчетаве, ей сейчас

уже 82 года. Она плохо видит и передвигается, живет в квартире одна и ей практически никто не помогает. Когда-то миловидная и интеллигентная, эта женщина превратилась в немощную, никому не нужную старуху. Все трое сыновей тети Шуры ушли из жизни в расцвете сил, к большому моему сожалению. Может быть, об этом писать не следовало, но я пишу для себя, поэтому стараюсь как можно правдивее описать все события. Братья очень любили выпить, и поэтому жизнь их была непродолжительной и бестолковой. К сожалению, и дети пошли по их стопам. Младшая дочь, Галина, живёт тоже в Кокчетаве, но со старшей они всю жизнь не мирят, в основном по вине Галины, и друг с другом почти не общаются.

Мой отец рос симпатичным русоволосым парнем, очень работящим и самостоятельным. Этому научило его раннее вступление во взрослую жизнь, потому что с шести лет он остался сиротой при живом отце и с этого же возраста помогал матери по хозяйству. Я думаю, что свою мать, нашу бабушку Лизу, отец любил и почитал очень сильно, во всём ее слушался беспрекословно и выполнял всё, что бы она ни приказала. По этому поводу у родителей часто возникали между собой ссоры. Моя мать не очень-то хотела терпеть указания и выполнять прихоти бабы Лизы, но отец безропотно молчал, хотя я не считаю, что он был слабохарактерным человеком.

Родители поженились в 1935 году. Отца в тот же год послали на курсы трактористов. В то время честь учиться на курсах трактористов или шоферов надо было заслужить. Учился отец целый год в Токушах Акмолинской области. Не знаю, как их там учили, но отец до самой смерти помнил основные правила работы узлов двигателя и самого трактора наизусть. После окончания курсов трактор сразу не давали. Сначала надо было поработать год-два помощником тракториста, а уж потом почет и слава, потому что в то время тракторист приравнивался на селе к сегодняшнему космонавту.

Отец был неплохим механизатором, поэтому его оставили по брони и не забрали на фронт в Великую Отечественную войну. А мама в это время работала дояркой, разнорабочей в колхозе, в общем, куда пошлют, и всё за трудодни, считай, бесплатно. Потом в конце года на эти трудодни выдавали натуроплату: зерно, муку, сено, солому и т д. Того, что давали, не хватало, и люди жили впроголодь, денег вообще не давали.

Первый ребенок родился в 1937 году, назвали Алексеем, но он умер в годовалом возрасте, а потом рождались дети и умирали, прожив один-два года. Только Верочка у нас, всеобщая любимица, прожила 5 лет, умерла в марте 1945 года от кори. Отец как раз в это время находился в командировке, ни какой связи тогда не было. Ехал он домой радостный, купил ботиночки красные для Верочки, а когда переступил порог дома, он все понял, пошел сразу на могилки и долго оттуда не возвращался. А потом он каждый день ходил проведать любимую дочку, возвращался с мокрыми красными глазами. Очень тяжело переживал.

Не знаю, в чем причина, но у родителей умерло восемь детей в младенческом возрасте. Все они похоронены в одном месте, им я поставил оградку, в следующий приезд на родину обязательно поставлю памятник.

Хотя мама с бабушкой иногда вздорили между собой, всё равно семья у нас была дружной, трудолюбивой, и жили мы по тем временам не хуже других. Я не знаю случая, чтобы наши родители что-нибудь взяли без спроса, даже в колхозе, где теоретически всё общее. Этому учили они и нас: лучше останься голодным, но чужого не бери никогда. Верующими я своих родителей назвать не могу. Так, не отрицали, но и не молились.

С самого раннего детства отец брал нас с братом на покос сена, целый день махал на жаре косой. Мы еще были маленькими, но, как могли, старались, помогали сгребать подсушенное сено в копешки. Отец в обед расстилал чистое полотенце где-нибудь в тени, под березой, нарезал хлеб, сало, лук, ставил бутылку с молоком, воду, и мы молча начинали обедать, довольные и счастливые от того, что хлеб едим не даром. Потом мы отдыхали все трое и не слышали, как отец потихоньку, чтобы нас не разбудить, поднимался и продолжал ритмично махать косой. Подсушенное сено отец складывал на повозку, увязывал, садил нас наверх, давал кому-нибудь из нас вожжи в руки и мы ехали. А отец, несмотря на то, что целый день на жаре работал, брал в руки заранее заготовленную лозу и начинал плести корзину.

Честное слово, я не видел никогда, чтобы наши родители сидели без дела, руки у них всегда были заняты. Мать тоже, наработается в колхозе, потом еще дома по хозяйству: постирать, погладить, наносить воды из колодца для полива. А мы еще удивляемся, почему у нас народ часто болеет и рано умирает.

А как умели наши родители, родственники гулять по праздникам! Выпьют немного, и давай веселиться, особенно любили песни петь. Песни были хорошие, русские, украинские, протяжные и весёлые. Они знали, кто как поет, кто выводит, кто поет вторым голосом. Я никогда не прощу себе, почему не записал на магнитофон, как они пели, ведь и магнитофон у нас был. К сожалению, сейчас так уже не поют.

А в 1962 году мама и дядя отца попали в аварию. Дядя, Петр Осипович, брат

бабы Лизы, через несколько дней умер, а мама до конца дней своих промучилась с головной болью. Местные врачи сшили, собрали её буквально по кусочкам, но внешность её сильно изменилась, она уже не стала похожей на ту чернявую, миловидную женщину, слава Богу, что хоть выжила. Родители жили дружно, очень редко ссорились, хотя характер у отца был непростой.

После смерти матери в 1984 году отец попытался жить в своем доме самостоятельно, но здоровье было уже не то, он стал часто болеть, и мы уговорили его переехать в нашу семью. Я тогда работал директором совхоза, дом у нас был большой, дети еще подрастали, и отец согласился. Я думаю, об этом он не пожалел. Так с нами он прожил шесть лет, все время старался чем-нибудь помочь, очень боялся быть обузой в семье. Он считал своей обязанностью ходить по магазинам за продуктами, следил за чистотой вокруг дома, управлялся по хозяйству. Все его уважали и любили, особенно наш сын Сергей, они с дедом были друзья не разлей вода. У отца было много планов на будущее, но сбыться им было не суждено. В 1990 году, в октябре, ему неожиданно стало плохо, отвезли в больницу, где он умер на третий день от инсульта.

Похоронили мы его в Константиновке, рядом с мамой. После похорон в нашей семье было такое состояние, что мы никак не могли поверить в то, что отец уже никогда не вернется в этот дом, в свою комнату. Нам еще долго казалось, что вот сейчас откроется дверь, и наш дед появится на пороге, что отсутствовал он временно. И как бы ни жилось комфортно ему у нас в семье, отец все равно тосковал без мамы, с которой прожили они без малого пятьдесят лет. Видел я, как он иногда украдкой вздыхал, и за те шесть лет, что он прожил один, память и тоска его не притупились. Может быть, ему иногда хотелось поговорить, излить наболевшее, но мы, к сожалению, тогда ещё слушать не умели, все время куда-то спешили, увлеченные круговертью современной жизни, другими понятиями, другим осмыслением жизненных ценностей. Жалею я все-таки о том, что мало внимания мы за повседневной суетой уделяем своим старикам, и осознавать я это стал только сейчас, когда у нас самих уже взрослые дети и есть внуки.

Вот так прожили свою жизнь наши родители: очень много работали и почти ничего не получали за свой непосильный труд. За всю жизнь денег они так и не накопили, как ни трудились. Да Бог с ними, с деньгами...

КОНСТАНТИН САФРОНОВИЧ

В каждой деревне, маленькой или большой, - неважно, есть люди своеобразные, чем-нибудь отличающиеся от других. Это могут быть разные люди, например, богатые, почтенные, с обостренным чувством собственного достоинства. Есть умники, которые везде суют свой нос, всем советуют, что-то, куда-то пишут, суетятся, мешают. От них отмахиваются, как от назойливых мух, но по сути своей эти люди вреда никому не приносят, как, впрочем, и пользы. Есть свои хулиганы, драчуны, без которых не обходится ни одно мероприятие, будь то свадьба или похороны. Им все равно, они найдут повод и обязательно затеют драку, больше всех им самим и достанется. Были у нас такие братья Барашкины, сами плюгавые, некрасивые, но задиристые и драчливые.

Есть злобные писаки – это, как правило, больные люди, они какие-то желчные, вечно чем-то недовольные, завистливые, ворчащие, все время куда-то пишут жалобы. Такие люди, как правило, долго не живут: по-видимому, зависть, недовольство, желчь разъедают их изнутри, как раковая опухоль. Она отравляет им жизнь, и так, в змеином шипении, они постепенно чахнут, и если семья еще не успела заразиться, то родные с облегчением продолжают жизнь после смерти такого завистника, но сблизиться с окружением, соседями им практически не удается, так сильно ржа въедается во весь их род.

Есть в каждом селении и свой Щукарь, чуть похожий или чуть не похожий на классического Щукаря, но по-своему своеобразный и неповторимый. Как раз примерно таким и был Константин Сафронович Зайцев, о котором пойдет речь впереди.

Род Зайцевых начался из Рязанской губернии. И если основная масса людей-переселенцев старалась осесть основательно на новом месте, строили дома, обзаводились скотом, получали свои десятины земли, то Зайцевы, честно говоря, были с ленцой. Своим хозяйством им было заниматься лень, они нанимались кто батраком, кто пастухом, работая за кусок хлеба и чашку похлебки на чужих подворьях.

Константина Сафроновича, дядю Костю, я запомнил тщедушным стариком, со скомканной редкой шевелюрой под облезлой шапкой, вечно не бритыми щеками с рыжей щетиной и стойким табачно-самогонным духом. Это был вечный пастух. Говорят, он в молодые годы служил у самого Буденного в коннице, я не знаю, так это или нет, но конь, если это животное можно было назвать конем, у дяди Кости был. И вот что интересно: они друг на друга чем-то неуловимым были похожи. Конь был такой же старый, ребра наружу, грива скомкана, вся в репьях, низкорослый с понурой большой головой и слезящимися от старости глазами. Когда дядя Костя входил в очередной запой, он привязывал коня к столбу или к какой-нибудь другой привязи, сам пил водку, отключался, спал, просыпался, снова пил, а конь терпеливо и понуро стоял на привязи, лениво отмахиваясь от назойливых мух, терпеливо ждал хозяина. Тот на какие-то мгновения приходил в себя, еле-еле забирался в седло, и конь сам покорно брел домой. Там дядю Костю снимали с седла, заносили, как куль, домой, а коня отпускали на выгон, там он пощипывал траву, ложился отдыхать, а утром, с рассветом, он уже лениво гонялся за непослушным молодняком. Верховой, как ни в чем ни бывало, выгонял скотину на пастбище.

Помню, бабушка часто выносила пастуху яйца вареные, огурцы, хлеб, другую снедь, чтобы он лучше доглядывал за нашей Зорькой. А он говорил: «Слушай, Лизавета, ты бы лучше стакан бражки налила, а то что-то голова болит». «Ага, щас! - ворчала беззлобно бабушка.- Опять скот растеряешь, давай-давай, езжай». Костя щелкал своего скакуна кнутовищем и продолжал собирать по улице скот, громко чертыхаясь и матерясь. А бабушка была права: если Костя напивался, он бросал стадо на произвол судьбы, и оно разбредалось по степи, часто заходя в посевы. Бригадир ругался на чем свет стоит, собирал загонщиков, те еле-еле выгоняли разбредшийся скот, но зато вечером коровы прибавляли молока, наевшись свежей зелени до отвала. Люди хоть и ворчали на Костю, но в душе были довольны. А иногда, наоборот, загонит в речку на целый день, и коровы приходят домой голодные и почти без молока, но это случалось редко.

Зимой, когда скот стоит на подворье, Костя катал валенки. Правда, заказы он выполнять не спешил, катал в перерывах между попойками, но, надо отдать должное, валенки у него получались отменные, как игрушки, потому и терпели Костины выходки заказчики.

Весной, когда уже появлялись проталины, собирались лужи на улицах, Костя мог сесть в пьяном порыве прямо в лужу. Снимал калошу с валенка, хлопал ею по луже, обрызгивая прохожих, и весело хохотал. Прохожие старались обойти это место стороной, иногда показывая пальцем у виска. А Косте было весело, он брызгался и хохотал. Иногда, падая в лужу, засыпал. Никто его не поднимал, все давно привыкли к пьяным выходкам, смеялись, а он порой примерзал вместе с ледяной корочкой в луже. Затем, проснувшись, поднимался, брел домой, но при этом никогда не болел.

Иногда Костя приезжал на своем «скакуне» в баню. Привязав его к столбу, раздевался и заходил сразу в парную, а там уже сидели самые заядлые парильщики. Заходя, Костя кидал на каменку ковша три-четыре воды, все, как горох, слетали с полки, а он начинал париться. Казалось, от жары уши свертываются, а веник ловко летал по тщедушному телу старика, он просил, чтобы еще парку подкинули, и мы старались, кидали воду в каменку, приседая до самого пола от жары, а веник всё летал и летал, разгоняя нестерпимый жар. Так продолжалось минут десять-пятнадцать, потом Костя выливал на себя тазик холодной воды и выходил красный, как рак, в раздевалку. Тяжело дыша, доставал из кармана пиджака уже початую бутылку бормотухи, отпивал добрую порцию, охал и, не вытираясь, одевался. Конь всегда ждал, Костя садился в седло и ехал по только ему одному ведомым делам.

Иногда Костя заходил на свадьбы, именины, другие гулянья. Его никто никогда не выгонял, наливали рюмку-другую, он, кряхтя, выпивал, поздравлял молодых и, покачиваясь, уходил. Не было случая, чтобы он когда-нибудь испортил кому-нибудь праздник. Но старик заходил так запросто не ко всякому. Кого он не уважал, он обходил стороной, говорил: «Это нехорошие люди, я туда не пойду». Многие даже рады были, когда Костя заходил. Потом он несколько дней рассказывал, как его угощали, какие хорошие люди. А на селе это немаловажно.

И вот интересно: живет такой почти никчемный человек, ни тепла от него, ни холода. А он человек со своими странностями, со своими, только ему одному ведомыми, сомнениями, думами, своими интересами, наверное, со своей болью. И мы как будто его не замечаем, он для нас как бы сбоку, как данность на этом свете.

Но вот дядя Костя однажды, уже в семьдесят лет, сел в седло, огрел слегка своего верного «скакуна», всхлипнул как-то странно и обмяк. Умер прямо в седле.

Похоронили его тихо: пришли соседи, родственники, помянули добрым словом и, казалось бы, забыли. Но нет, не стало человека, и как будто что-то ушло из жизни навсегда. Не стало Кости – ушла частичка жизни нас самих. Больше уже такого человека среди нас никогда не будет. Как-то тоскливо на душе становится. Оказывается, каким бы ни был человек, но он человек, он был среди нас. Нет-нет, да кто-нибудь вспомнит Константина Сафроновича, дядю Костю: «А помнишь?..».

ЮРКА БОГАТЫЙ

Из всех репатриированных в 1944 году самыми бедными и оборванными были почему-то греки. Семьи у них были большими, по шесть-восемь человек. Вместо обуви на ногах часто были надеты постолы – это такая обувь из сырой свиной кожи. Она высыхала, и ходить в ней было практически невозможно, но греки, за неимением другой обуви, ее носили. А константиновцы дразнили их пиндосами и греческими посталами, на что они сильно обижались.

В Константиновке поселился Юрий Хаджифеодариди, жил он тоже очень бедно, был безлошадным, ютился с семьей в покосившейся землянке. Однажды он отвез в райцентр на подводе какой-то груз и налегке возвращался домой. К нему в попутчицы напросилась женщина, он ее взял. Пока ехали, разговорились, и тут Юрий начал рассказывать, как хорошо он живёт, что у него самый большой и красивый дом в Константиновке, двор полон скота, дети сыты, обуты и одеты, а сам он работает бригадиром, и у него всегда водятся деньги. В общем, всю дорогу он рассказывал попутчице о своей счастливой жизни и даже приглашал в гости, если будет такая возможность. Доехали они до деревни, женщина поблагодарила Юрия за то, что он подбросил её, и они расстались, ей надо было добираться до следующей деревни.

Как оказалось потом, эта женщина работала в районе налоговым инспектором и часто разъезжала по служебным делам по сельсоветам. Иногда ей приходилось оставаться в некоторых деревнях на ночлег, ведь в то время автобусного сообщения ещё не было, и добирались кто как мог, на попутках.